Por Cristina G. Lucio | Madrid

El Mundo

Exterior. Almería. Tarde de un día soleado. Cinco jóvenes se bañan en una balsa después de un duro día de trabajo. Nadan despreocupados, sin darse cuenta de que el agua está plagada de minúsculas larvas de un extraño parásito capaz de atravesar su piel y colarse en su organismo. Mientras ellos ríen y se zambullen, la infección empieza a avanzar.

¿La escena le ha dado escalofríos? Pues sentimos decirle que lo que acaba de leer no forma parte del guion de una película de terror, sino que es la recreación de un suceso real. Salvo las licencias cinematográficas, así se produjo el primer brote documentado en España de esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria que hasta hace pocos años afectaba únicamente a países del área tropical y subtropical, pero que ya ha puesto el pie en Europa.

Más de 100 casos notificados en Córcega y esta primera transmisión autóctona en España descrita de forma retrospectiva en 2021 dan cuenta de que se trata de «una patología emergente a la que hay que prestar más atención», tal y como subraya Joaquín Salas, médico del Hospital Universitario del Poniente de El Ejido, investigador de la Universidad de Almería y uno de los especialistas que mejor conoce en España esta enfermedad «que sigue siendo una gran olvidada».

La esquistosomiasis es la «segunda enfermedad parasitaria humana más importante, solo por detrás de la malaria. Pero como ha afectado tradicionalmente a las personas más pobres de los países pobres no se le ha prestado la atención que merece», lamenta el especialista.

Las cifras de esta patología que la OMS reconoce como una enfermedad desatendida hablan por sí mismas. Más de 230 millones de personas en el mundo están afectadas por alguna de las siete especies principales del parásito que pueden infectar al ser humano. Y, cada año, estas infecciones provocan la muerte de unos 300.000 individuos, según las estimaciones

La patología es endémica en 78 países, sobre todo del África subsahariana y también se encuentra en zonas del sudeste asiático, Oriente Medio o Sudamérica. Sin embargo en los últimos años ha ido ampliando su radio de acción, debido a distintos factores, como el cambio climático, la globalización, los movimientos migratorios o el incremento del turismo internacional.

Para que el parásito pueda completar su complejo ciclo biológico e infectar a los humanos han de combinarse una serie de circunstancias, explica Salas. Se trata de una suerte de tormenta perfecta que exige, en primer lugar, que alguien ya infectado excrete huevos del parásito en agua dulce -ríos, lagunas, pozas, balsas, etcétera. También resulta necesario que en esa agua exista una especie concreta de caracoles que actúa como hospedador intermedio del parásito y es el único que permite que se formen adecuadamente las larvas infectivas. Para que el ciclo se complete, se precisa que una persona se sumerja en ese medio no más de dos días después de que esas larvas se hayan liberado. «Parece muy complicado que se den todas esas circunstancias en Europa. Pero ya ha pasado. Y no pocas veces», desliza Salas.

La primera señal de alarma en la UE se produjo en enero de 2014, cuando un niño alemán de 12 años notó de repente que había sangre en su orina. Ninguna de las pruebas habituales que le hizo el pediatra daba con la causa del problema, así que la familia pidió ayuda al Servicio de Medicina Tropical de Düsseldorf, donde finalmente resolvieron el enigma. Había huevos del parásito Schistosoma haematobium, causante de esquistosomiasis urogenital, tanto en la orina del pequeño como en la de su padre. Además, sus tres hermanos también dieron positivo frente al patógeno en los estudios serológicos que les realizaron después. En cambio, su madre no presentaba ni rastro de contacto con el parásito. Ningún miembro de la familia había estado nunca en ninguna zona endémica de la enfermedad, así que los médicos, que estaban perplejos, tuvieron que emplearse a fondo para dar con el origen del contagio. Así lo recuerdan en un artículo publicado en la revista Eurosurveillance. Dieron por fin con la clave cuando, en una de las entrevistas, la familia contó que había pasado las vacaciones del verano anterior en Córcega, donde se habían bañado en varios ríos. Todos recordaban el nombre del único cauce donde la madre no había querido meterse junto al resto: el río Cavu.

«A partir de ahí, las autoridades francesas empezaron a buscar activamente y constataron no solo que en el río estaba presente el caracol que actúa como un hospedador intermedio para este patógeno, el Bulinus truncatus, sino que había muchos más casos en humanos», recuerda Salas. En total se registraron más de 100 infecciones en distintos puntos de la isla.

Riesgo de expansión

De momento, el brote de Córcega es excepcional, pero el futuro podría ser diferente. Según explica Salas, en áreas del Mediterráneo se dan dos factores clave para la expansión de la enfermedad: la existencia del hospedador intermedio del parásito, cada vez mejor adaptado a un clima donde los inviernos ya no son fríos; y la presencia de personas afectadas que pueden excretar huevos del parásito.

No sólo se trata de migrantes, subraya el especialista, sino también de grupos de turistas internacionales, «que por ejemplo se han bañado en la zona de los Grandes Lagos, en África, y vuelven sin ser conscientes de la infección».

La infección, que puede ser grave y provocar, en el caso de la forma urogenital, cáncer de vejiga, no siempre da la cara rápidamente, y, además, puede confundirse fácilmente con múltiples patologías, aclara el especialista.

En un primer momento, el afectado puede notar una erupción en la zona de la piel que han atravesado las larvas, pero esta suele desaparecer de forma espontánea pocas horas más tarde. Además, entre una y ocho semanas después del contagio, pueden aparecer síntomas tan comunes como malestar general, cefaleas, dolor abdominal, diarrea, tos seca… «Son síntomas muy inespecíficos, por lo que el diagnóstico puede ser complicado», señala Salas, quien recuerda que es la enfermedad crónica, la que se produce tras una exposición repetida al parásito, la que suele acarrear más complicaciones.

El viaje del parásito

Para entender por qué sucede esto, hay que conocer el periplo que el patógeno sigue una vez que entra al organismo; un viaje que Salas detalla con paciencia y cuyo relato pone los pelos de punta.

«Las larvas son capaces de penetrar la piel sana, no hace falta tener heridas ni lesiones para que puedan entrar», aclara. Lo hacen, además, sin que el afectado se dé cuenta. No siente ni pinchazos ni picotazos que le adviertan del parásito.

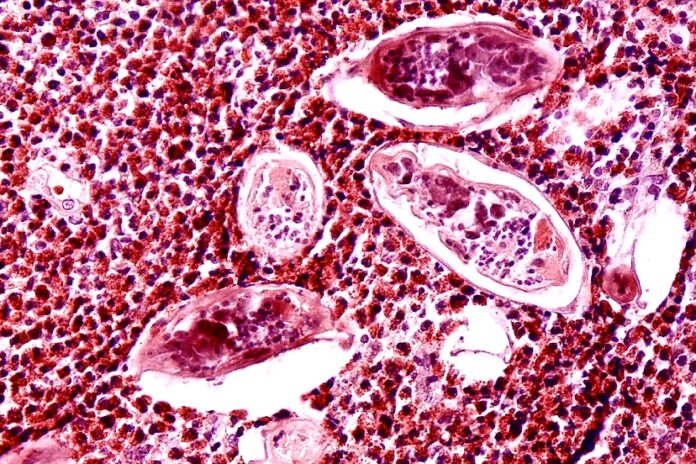

Una vez dentro, estos parásitos utilizan el torrente sanguíneo para moverse a su antojo y tras pasar por alguna meta volante, como el pulmón, llegan al hígado donde se establecen en una red de vasos denominada sistema porta hepático. Es allí donde se desarrollan como adultos. «Se convierten en gusanos, gusanos bastante grandes, con un tamaño de 1,5 centímetros aproximadamente. Pueden apreciarse a simple vista», aclara Salas. «Hay machos y hembras que se aparean y forman parejas», detalla.

En este punto, cuesta no pensar de nuevo en la peli de terror, pero el especialista continúa con su explicación y no queremos perder el hilo.

Dependiendo del tipo de parásitos, el destino final de esas parejas varía. En el caso del Schistosoma haematobium, el causante de los brotes descritos de Córcega y Almería, los tortolitos emigran a los vasos sanguíneos de la pelvis, donde está la vejiga, la parte final de los uréteres y la zona genital. Allí es donde pondrán sus huevos, que pueden atravesar la pared de la vejiga y, finalmente, salir con la orina para seguir perpetuando el ciclo.

Esa perforación constante produce, junto a la retención de múltiples huevos en el tejido circundante, diferentes complicaciones, como la formación de nódulos, fibrosis, edema y otras alteraciones que pueden provocar el desarrollo de un tumor o problemas como la insuficiencia renal.

Es también esta afectación de las vías urinarias la que provoca la orina con sangre que notó el niño alemán que destapó el brote de Córcega y muchos otros pacientes, como el agricultor almeriense que puso al equipo de Salas sobre la pista de una posible transmisión autóctona en España.

Salas recuerda perfectamente el caso. «Era un varón que en 2019 acudió al hospital por otro problema. En su historial médico figuraba que había padecido esquistosomiasis, una infección que se había asociado con un viaje a Egipto que el paciente había realizado. Sin embargo, cuando refirió que sus síntomas habían empezado antes de aquel viaje, se decidió revisar todo el caso», rememora Salas, que recuerda vívidamente aquellos días. Tras mucho preguntar, el paciente, oriundo de Almería, recordó que en 2003, cuando trabajaba en unos invernaderos en la zona de Poniente, solía bañarse con otros cuatro compañeros en una balsa de riego que había cerca de la explotación agraria.

Los investigadores enseguida pensaron que ahí podía estar la clave, pero necesitaban encontrar al resto de trabajadores para averiguar si también estaban afectados. «Fue una verdadera labor de detectives», sonríe Salas. «No seguían en contacto y nos costó muchos meses conseguirlo, pero finalmente, a través de las redes sociales conseguimos dar con todos», señala, orgulloso. Uno de ellos también había estado orinando sangre, les confesó. Como en el primer paciente, una biopsia confirmó la presencia de huevos enquistados en su vejiga. En otros dos casos, aunque habían permanecido completamente asintomáticos, los análisis serológicos demostraron anticuerpos positivos frente al patógeno.

«Entonces les pedimos que nos enseñaron la balsa y en colaboración con investigadores de la Universidad de Valencia encontramos los caracoles hospedadores en la zona», señala.

Por el momento, este es el único brote de transmisión autóctona registrado en España, pero el equipo de Salas no descarta que otros casos hayan pasado desapercibidos. «Dado que un porcentaje significativo de pacientes permanece asintomático o solo presenta síntomas suaves e inespecíficos, no podemos excluir la existencia de casos que no hayan pedido atención médica o cuyos síntomas se hayan atribuido erróneamente a otros problemas», señalan en la revista Travel Medicine and Infectious Disease, donde publicaron los detalles de su trabajo.

«Existe un riesgo claro de expansión de la esquistosomiasis», subraya Salas, que reivindica la necesidad de «sacar del olvido» a la enfermedad emergente. «Necesitamos que los profesionales sanitarios la conozcan, que sospechen de su existencia ante síntomas compatibles y, si no pueden diagnosticarla, que deriven los posibles casos de referencia donde puedan detectarla y tratarla».